旗下品牌

愉景灣老婦幫孫女追回氣球捱校巴撞捲車底 留醫1日不治

大嶼山愉景灣一輛校巴於周二(16日)下午,在海澄徑撞到68歲姓孫老婦,並將她捲入車底。孫婦頭部重創昏迷被送院救治,惜延至昨日(17日)下午1時21分不治。 據悉,孫婦接8歲孫女放學,孫女手持的氣球突被吹走,孫婦連忙幫孫女執回氣球,衝出馬路,其間校巴駛至將她撞倒,最終傷重不治。 事發於周二下午3時許,涉事校巴沿海澄湖畔路上山方向行駛,當駛至海澄徑交界時,懷疑失控撞到在馬路邊的孫婦。老婦昏迷被送往北大

16分鐘前

星島申訴王|直擊酒店業走塑 房間轉用玻璃樽水及濾水機 沐浴用品不再用小樽裝

即棄塑膠產品管制4月22日開始實施,屆時酒店及賓館不能在客房內向住客免費供應塑膠洗漱用品及即棄膠樽裝水。有酒店在每個房間裝設過濾飲水機或改用玻璃樽裝水,牙刷換成竹柄、棉花棒改為紙軸,而沐浴露、洗髮液和護髮素換成大樽裝,取替以往細樽旅行裝。 不過有部分旅客對新法例仍有誤解,例如在內地社交平台「小紅書」上,有部分人誤以為在香港入住酒店,將不再提供任何洗漱用品與飲用水,全部需要自行攜帶。 事實上,新法例

6小時前

周海媚墓碑疑曝光!刻上周芷若經典造型畫像 圍滿花束兩旁擺白色獅子相伴

周海媚去年12月11日因突發心臟病在北京離世,終年57歲,雖然周海媚母親及家曾發聲明透露周海媚的骨灰將運回香港安葬,事隔多月,周海媚工作室官方微博今日(18日)突然發文,宣布周海媚的骨灰現決定安葬於『北京的昌平區天壽陵園的如意區(名人大道)』消息公布後,網上隨即流傳周海媚的墓碑相。 相關閱讀:周海媚工作室微博突更新!家屬宣布骨灰葬北京 公開地址讓粉絲拜祭 周海媚墓碑疑曝光: 周海媚工作室今日代表周

2小時前

泰國樓盤|曼谷 市中心地鐵兩線交匯項目港幣$80餘萬起 同場加推 華欣海灘旁渡假公寓新盤|本週末將軍澳展銷

泰國是唯一亞洲國家,多年獲得10大退休移居國家,其中曼谷Bangkok可算是非常熱門的城市,原因之一是即使首都曼谷的生活指數都不高,加上曼谷市中心交通方便、坐擁多個大型商場、生活配套充足,從而吸引很多國際人士選擇在曼谷定居、退休、以及發展。今個週末於將軍澳展銷的曼谷高級上車盤,只需港幣$80餘萬起,位處市中心、鄰近BTS站及多個大型商場,同場亦會介紹華欣Sansiri海灘旁渡假公寓,值得留意!

樓盤資訊

4小時前

38歲女星突然暈倒送院昏迷5日不治 捐出多個器官遺愛人間

韓國女星朱善玉(주선옥)自出道以來活躍於劇團,參演過《反抗強權的真相》、《Hakana》、《孩子們》等作品,目前正在拍攝電影,不料近日傳出腦死的噩耗。朱善玉月初在排練話劇時,突然昏倒被緊急送往醫院,結果始終沒有甦醒,5天後撒手人寰,終年38歲。家屬遵照朱善玉的遺願捐贈器官,幫助3名病患重獲新生,讓朱善玉遺愛人間。 相關閱讀:周海媚墓碑疑曝光!刻上周芷若經典造型畫像 圍滿花束兩旁擺白色獅子相伴 韓國

39分鐘前

降血糖|多吃糖未必是血糖高主因 恐4大器官出問題 中醫推介2款食療降血糖血壓

不吃糖也會高血糖?有註冊中醫師表示,血糖過高除了因為攝取過多糖分外,也有可能是4大器官出現健康問題,導致惡化成糖尿病。他推介2款食療,有助降低血糖及血壓,避免患上糖尿病。 血糖高未必是多吃糖所致 恐4大器官出問題 10個人就有1個患糖尿病,糖尿病成因是甚麼,如何預防?註冊中醫師馬琦傑在Facebook專頁發文指,有美國研究發現,糖尿病患者在確診前10年,已經出現有胰島素阻抗或高血糖問題。 他解釋,

46分鐘前

小心山寨品牌陷阱!內地女買金中伏 錯認「周大褔」是周大福 盤點經典例子反告正牌侵權

山寨品牌橫行,消費者一不小心就誤墮陷阱!近日內地微博「黑貓投訴」就接到一宗投訴個案,一位吳女士早前花了2,000元(人民幣下同)購買3件1.5克金飾,但收貨後一秤,單件金飾竟重達3克,懷疑加了其他物料,隨後她發現其網購的網店名為「周大褔」,與本港知名珠寶品牌周大福不同,並多了一點。 網民「看半天沒看出區別」 事件令「差一點就買到真的周大福了」登上微博熱搜,但許多網友仍稱「看了半天沒看出來區別啊」,

4小時前

繞場一週|馬會助你開拓多元事業

勇於嘗試,收穫有時喜出望外。Jessie知道,香港賽馬會零售部本月底至下月初舉行招聘會,多個工種及職位招攬全職或兼職人才,如果你有志加入客戶服務行業,不妨聽聽幾位馬會現職員工的分享,考慮多走一步,開拓你的多元事業。

零售高級經理吳文漢早年已於馬會擔任兼職,因感馬會晉升階梯完善,畢業後選擇加入全職行列,獲得不少發展及晉升機會。他現時負責統籌區域內超過20間場外投注處的營運事務,並帶領團隊,負責全港

社會資訊

2024-04-17 09:00

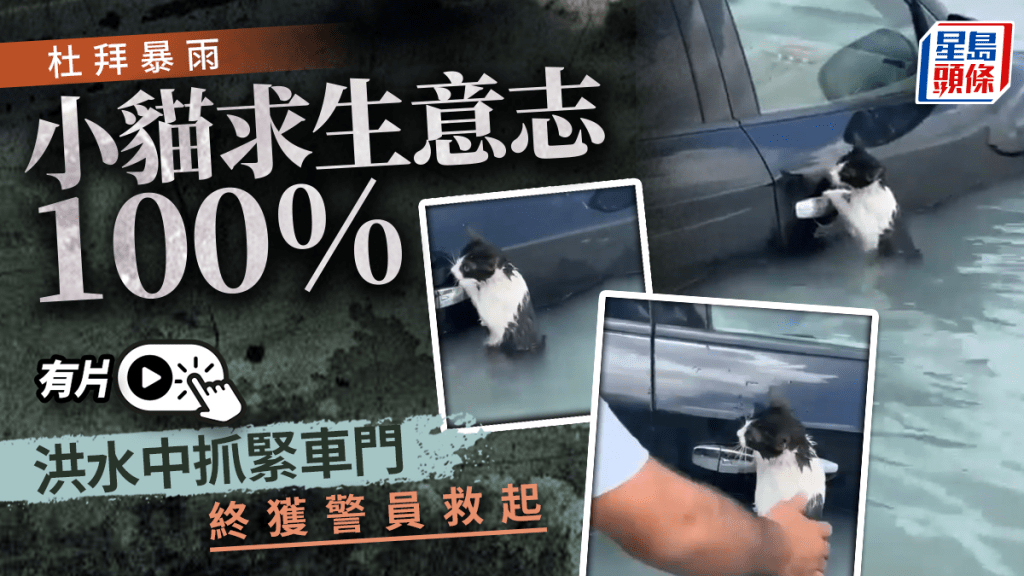

杜拜暴雨|小貓濕身「驚慌抓車門」求生欲100% 警員趕到溫柔抱起

杜拜16日罕見下暴雨,洪水淹沒街道、房屋與商場,降雨量近160毫米。當地到處水浸,路上全是拋錨的汽車,有居民要游泳逃生。網傳一隻貓被困在水中的畫面,只見牠渾身濕透,驚惶地抓住車門手把,所幸有警員乘充氣救生艇前來解救,慌失失小貓安全獲救。 相關新聞: 罕見暴雨|杜拜1天下完2年的雨量 7旬翁連人帶車被沖走亡 日本能登地震︱小貓失蹤34日奇蹟回家 主人:謝謝你還活著 日本能登7.6級地震|搜救犬隊救出

1小時前

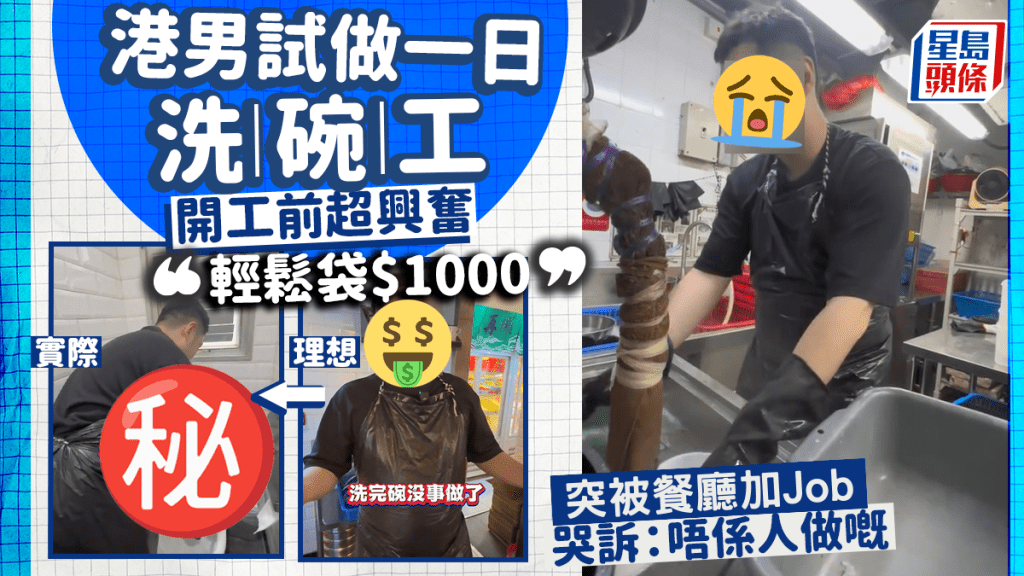

$1000/日體驗做洗碗工 港男被餐廳額外安排2工作感「崩潰」開工後哭訴:不是人做的

香港餐飲業被視為最辛苦行業之一,當中洗碗工的崗位更是以請人難見稱,即使食肆各出奇招以高薪招聘,仍然難免長期缺人。日前,小紅書上有一港男分享自己在餐廳「試工」當洗碗工的經歷,他起初以為洗碗工作簡單,可以輕易賺取高達$1000的日薪,然而,在體驗過後被龐大的工作量,以及厭惡性的工作內容給嚇到,更在帖文中苦訴這直言工作「不是人做的」。 日薪$1000體驗做洗碗工 港男被餐廳安排「額外工作」感崩潰 點擊睇

1小時前

《中年好聲音》評審海外登台遭歧視!一原因被白人侍應藐爆 拒付小費以粗口「回敬」

肥媽(Maria Cordero)近年成為TVB歌唱真人騷《中年好聲音》評審,在節目中的犀利評語受不少觀眾讚賞,為節目生不少火花。肥媽近年開設小紅書後,更吸引不少內地網民關注,言論亦不時引起討論。早前肥媽曾分享外國登台的經驗,指美國好危險,中國最安全。而昨日(17日)肥媽再分享在外國登台被歧視,令她氣得拒付小費。 相關閱讀:肥媽口臭到連狗都唔願錫! 痛定思痛決定戒掉陋習:聞起來真的很臭 肥媽赴美登

1小時前

You are currently at: stheadline.com

Skip This Ads